#02

Scaleup für Gründer:innen mit Migrationsbezug ermöglichen

Gründer:innen mit Migrationsbezug sind eine bedeutende Zielgruppe: Sie gründen jünger und häufiger Unternehmen, sind oft international ausgerichtet und zeigen eine starke Wachstumsorientierung. Trotz dieser Potenziale bleiben sie in Deutschland oft unterrepräsentiert und erleben Diskriminierung. Die Gruppe ist sehr heterogen – ebenso wie die Herausforderungen, denen sie begegnet. Dieses Etappenziel rückt die Potenziale und Herausforderungen migrationsbezogener Gründungen in den Fokus.

Gründer:innen mit Migrationsbezug – Starke Innovator:innen im Ökosystem

Deutschland braucht dringend neue Gründer:innen und qualifizierte Fachkräfte für den Startup-Sektor. Menschen mit Migrationsbezug leisten dazu einen wichtigen Beitrag. Gleichzeitig stehen sie vor besonderen Herausforderungen. Ihnen fehlt es häufiger an Zugang zu Kapital, Netzwerken und zielgruppengerechter Unterstützung. Zudem sind Einwanderungsprozesse für Gründungs- oder Erwerbszwecke oft zu komplex und langwierig, was Deutschland im internationalen Vergleich weniger attraktiv macht. Im Gegensatz zu Gründer:innen ohne Migrationsbezug müssen sie also zusätzliche Hürden überwinden. Diese Benachteiligungen können zur Abwanderung von Talenten, zur Entstehung paralleler Strukturen und zu Investitionen im Ausland führen – mit langfristig negativen Folgen für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Eine gezielte Förderung würde diese Potenziale besser nutzen und das Startup-Ökosystem nachhaltig stärken.

Gründer:innen mit Migrationsbezug in Deutschland - Zahlen, Potenziale und Herausforderungen

Laut unserer Studie Innovatives Gründen durch Menschen mit Migrationsbezug mit dem ZEW auf Basis des IAB Startup Panels (2002–2022) hat etwa jede siebte Gründung in Deutschland mindestens eine:n Gründer:in mit Migrationsbezug. 2005 war das nur bei 8 Prozent der Fall. Bei Startups liegt dieser Anteil laut Migrant Founders Monitor 2023 sogar bei 21 Prozent.

Besonders häufig gründen Menschen mit eigener Migrationserfahrung – also solche, die selbst nach Deutschland eingewandert sind. Rund 20 Prozent der migrantischen Gründer:innen sind in Deutschland geboren (im Startup-Bereich sind es rund 42 %), etwa die Hälfte besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft. In Teamgründungen arbeiten 75 Prozent mit deutschen Mitgründer:innen zusammen. Insgesamt wurden 2022 rund 19 Prozent aller Gründungen von gemischten Teams initiiert – das ist mehr als doppelt so viel wie noch 2005.

Demografische und akademische Merkmale

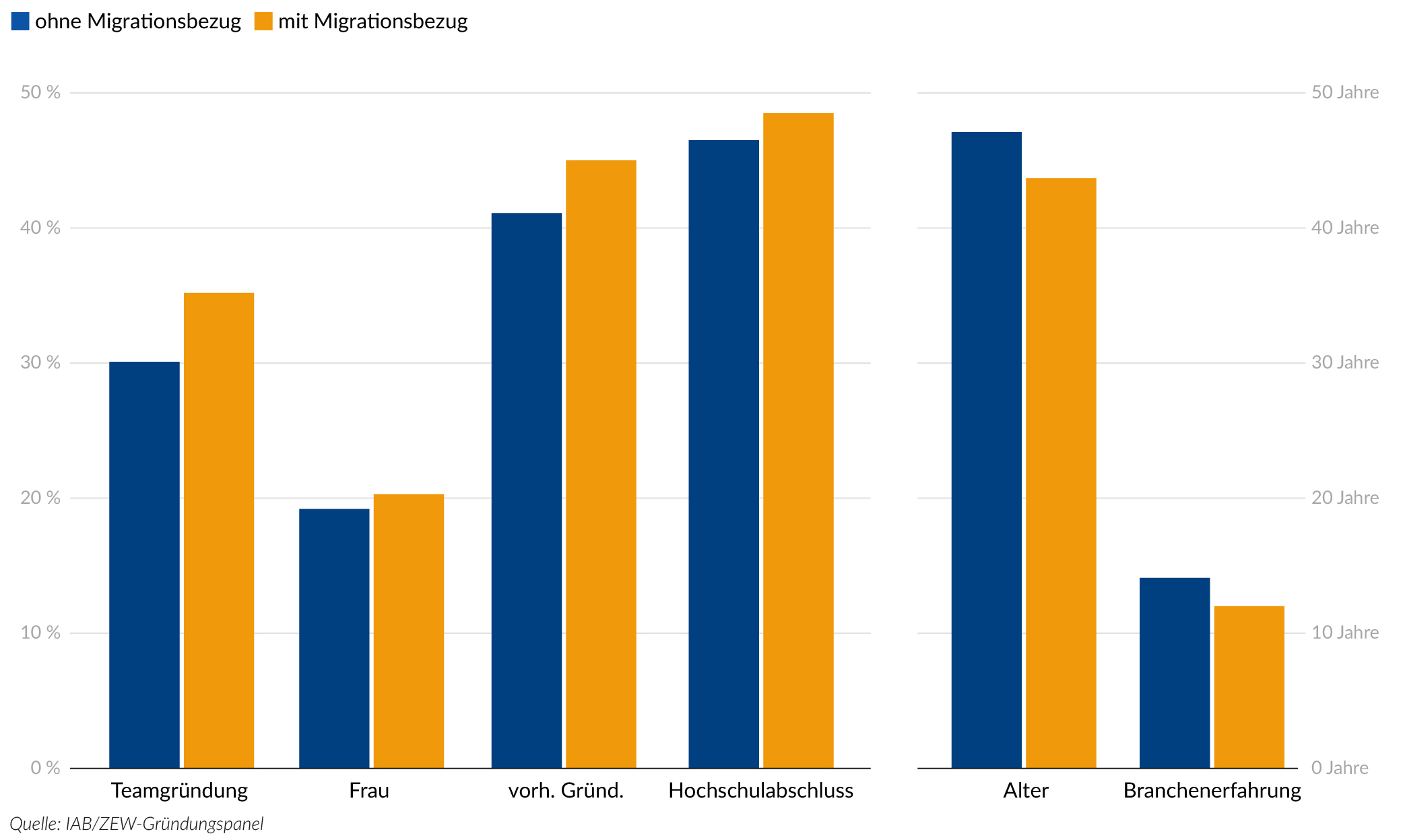

29 Prozent der vom Startup Verband der befragten nach Deutschland zugezogenen Gründer:innen kamen ursprünglich für ein Studium nach Deutschland, 22 Prozent wegen eines Jobs. Nur 8 Prozent gaben an, Deutschland gezielt zur Unternehmensgründung ausgewählt zu haben. Sie gründen häufiger im Team (35 %), sind im Vergleich eher weiblich (20 %), haben häufiger einen Hochschulabschluss (knapp 50 %) und gründen tendenziell öfter in Serie (45 %) als deutsche Gründer:innen. Ihr Durchschnittsalter bei Gründung liegt bei 44 Jahren, etwa drei Jahre jünger als der nationale Durchschnitt.

Unterschiede in den Gründer:innen Profilen

Innovationspotenzial und Internationalität

Gründungen von Menschen mit Migrationsbezug leisten laut unserer Studie mit dem ZEW einen erhöhten Beitrag zur Innovationskraft des Startup-Sektors. Sie weisen eine um 8 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit für F&E-Aktivitäten und eine 14 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit auf, mit einer nationalen oder internationalen Marktneuheit aufzutreten. Gründe hierfür liegen unter anderem in ihrem Zugang zu internationalen Märkten, Netzwerken und Geschäftspraktiken.

Laut Migrant Founders Monitor 2023 haben 94,5 Prozent der befragten migrantischen Gründer:innen einen akademischen Abschluss – oft in MINT- (51 %) oder wirtschaftlichen Fächern (41 %). Über 75 Prozent der zugewanderten Gründer:innen mit Hochschulabschluss streben einen Exit an, also den erfolgreichen Verkauf ihres Unternehmens. Gleichzeitig bleibt die Innovationsleistung trotz hoher Ambitionen oft unter den eigenen Erwartungen, was auf strukturelle Hürden zurückgeführt wird.

Bürokratie und Fachkräftemangel als Standortnachteil

Scaleups – schnell wachsende Startups mit internationalem Fokus – sind besonders auf Fachkräfte angewiesen. 45 Prozent der Beschäftigten in solchen Unternehmen haben einen ausländischen Hintergrund, die Unternehmenssprache ist häufig Englisch. Der Bedarf an qualifizierten Mitarbeitenden in Bereichen wie IT, Sales und Produktentwicklung ist groß. Der Branchenverband Bitkom prognostiziert bis 2040 allein in Deutschland einen Bedarf von 663.000 IT-Fachkräften.

Trotz hoher Lebensqualität und Sicherheit hat Deutschland als Zuzugsland Schwächen: Die Dauer und Komplexität von Visaverfahren, bürokratische Hürden beim Aufenthaltsrecht, mangelnde Digitalisierung in Verwaltungen und fehlende Mehrsprachigkeit erschweren die Zuwanderung. Im OECD-Vergleich liegt Deutschland laut Policy Brief Migration Deutschland fällt zurück im internationalen Wettbewerb um Top-Talente nur auf Platz 12 bei der Attraktivität für hochqualifizierte Gründer:innen, und aus Plätzen 12 und 13 für Fachkräfte und Unternehmer:innen. Für ausländische Studierende hingegen ist Deutschland sehr attraktiv – hier belegt es Platz zwei.

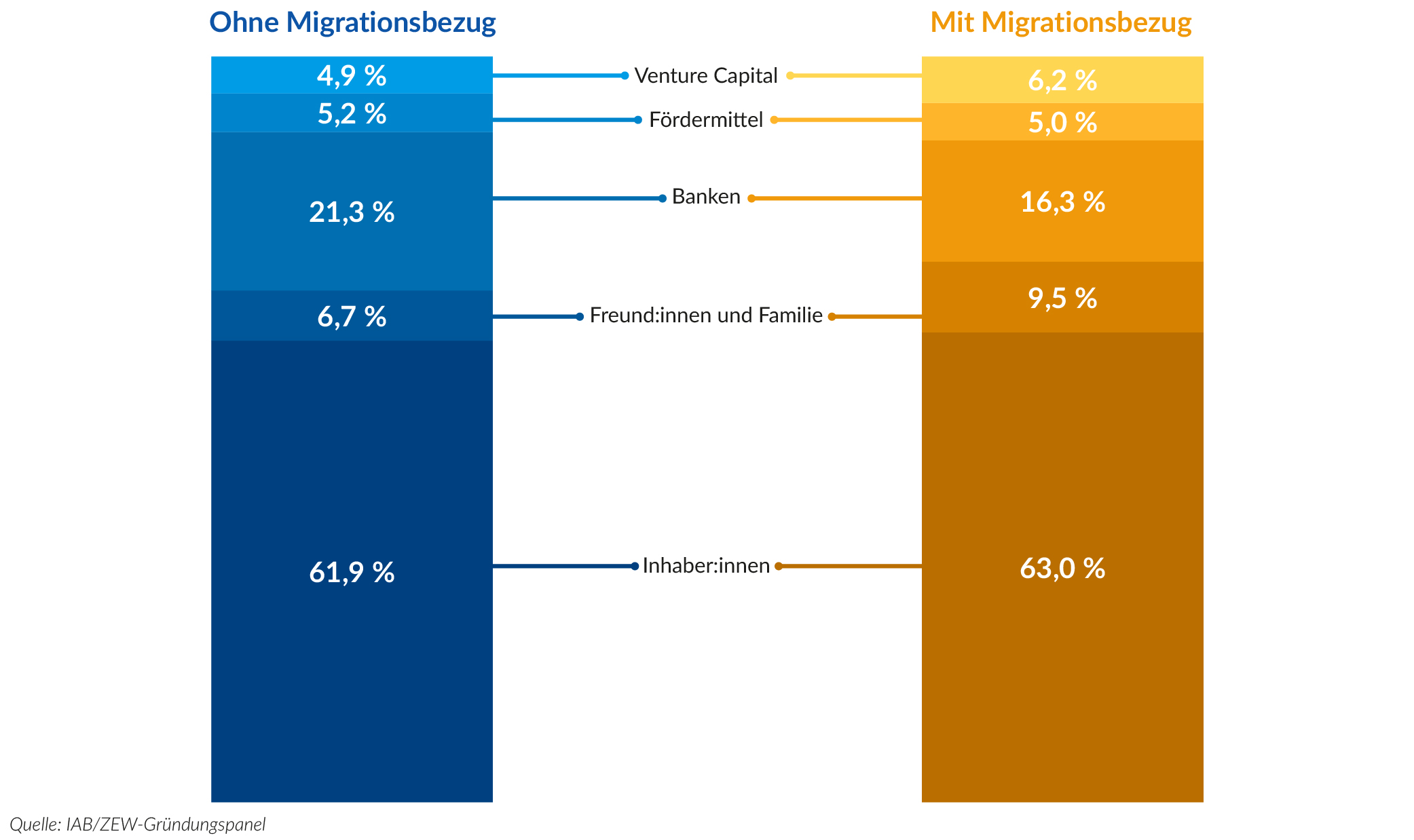

Finanzierungsbarrieren

Die Finanzierung bleibt eine zentrale Hürde: Gründer:innen mit Migrationserfahrung haben laut unserer Studie mit dem ZEW etwa 1,4-mal häufiger Schwierigkeiten beim Zugang zu externer Finanzierung. Die meisten stützen sich auf Eigenmittel oder das Umfeld (Familie, Freund:innen). Bankfinanzierungen sind für sie um 13 Prozent seltener zugänglich, was auf fehlende Hausbankbeziehungen oder höhere Risikowahrnehmung zurückzuführen sein könnte.

Auch bei staatlicher Förderung gibt es Nachteile: Nur 32 Prozent der migrantischen Gründer:innen erhalten mindestens einmal öffentliche Unterstützung – gegenüber 42 Prozent bei Gründungen ohne Migrationserfahrung. Zwar ist der Unterschied statistisch nicht signifikant, die strukturellen Hürden aber spürbar – insbesondere durch mangelnde Transparenz über Förderprogramme und unklare Anforderungen bei der Visabeantragung.

Wagniskapital ist für migrantische Gründer:innen besonders attraktiv: Von den 2023 durch den Startup Verband befragten Migrant Founders strebten 56,1 Prozent VC-Finanzierung an, aber nur 24,6 Prozent waren bis dato erfolgreich. Bei besonders hochqualifizierten Gründer:innen lag das Interesse sogar bei über 70 Prozent. Dennoch zeigt unsere Studie mit dem ZEW, dass sich über längere Zeiträume hinweg keine statistisch signifikanten Unterschiede beim Zugang zu Wagniskapital feststellen lassen – andere Faktoren wie Alter, Geschlecht, Bildungsgrad oder Branchenerfahrung beeinflussen den Zugang stärker als Migrationserfahrung allein.

Finanzierungsquellen

Netzwerke, Willkommenskultur und gesellschaftliche Einbindung

Gründer:innen mit Migrationsbezug bilden eine vielfältige Gruppe, geprägt von verschiedenen kulturellen Hintergründen, Sprachen, Religionszugehörigkeiten und Migrationsgeschichten. Häufig berichten sie von Diskriminierung und Rassismus im Alltag – laut einer Statista Erhebung von 2024 so stark wie seit 2018 nicht mehr. Besonders betroffen sind Menschen der ersten Generation, aber auch in Deutschland geborene Gründer:innen haben mit Vorurteilen und strukturellen Nachteilen zu kämpfen, z. B. durch ihre soziale Herkunft.

Diese Erfahrungen erschweren den Zugang zu wirtschaftlichen Netzwerken, zu Finanzierungspartner:innen und zu gründungsrelevantem Wissen. Oft fehlt die Verankerung in lokalen Strukturen, was zu einer gewissen Isolation führt. Der gesellschaftliche Rückhalt für Migrant:innen ist in Teilen rückläufig, was die Standortattraktivität weiter schmälert. Über 30 Prozent der Beschäftigten in Startups haben einen internationalen Hintergrund, und viele Startups arbeiten primär auf Englisch. Schnelle und verlässliche Verwaltungsprozesse sind ein zentrales Kriterium für Rekrutierungserfolg. Das offizielle Gründungsportal „Make it in Germany“ etwa enthält kaum gründungsrelevante Inhalte.

Gründer:innen mit Migrationsbezug sind ein zentraler Bestandteil des deutschen Innovationssystems. Sie bringen Fachwissen, unternehmerisches Potenzial und internationale Perspektiven ein. Doch ihr Potenzial wird noch nicht ausreichend genutzt. Um Deutschland als Gründungsstandort zukunftsfähig zu machen, braucht es bessere Finanzierungsmöglichkeiten, schnellere Verwaltungsprozesse, eine offenere Willkommenskultur und gezielte Sichtbarkeit erfolgreicher migrantischer Gründer:innen. Nur so kann Chancengleichheit entstehen – und wirtschaftliche Teilhabe zur gesellschaftlichen Integration beitragen.

So können wir Gründer:innen mit Migrationsbezug gewinnen und binden

1. Bürokratische Prozesse beschleunigen und international ausrichten

Gründer:innen und Fachkräfte mit Migrationsbezug stehen in Deutschland vor erhöhten Hürden, etwa bei der Gründung selbst oder der Erlangung von Visa und Arbeitserlaubnissen. Dabei konkurriert Deutschland weltweit um Talente. Die Einführung zusätzlicher Amtssprachen in Behörden sowie mehrsprachiger und aktueller Angebote auf Gründungsportalen würde die Attraktivität des Standorts deutlich steigern.

Handlungsempfehlung

2. Zugang zu Finanzierung erleichtern

Gründer:innen mit Migrationsbezug erhalten in vielen Gründungsphasen weniger finanzielle Unterstützung – trotz hoher Innovationskraft und internationaler Ausrichtung. Persönliche Netzwerke, über die häufig Kapital beschafft wird, sind für sie oft weniger zugänglich.

Handlungsempfehlung

3. Diskriminierung abbauen und Vorbilder sichtbar machen

Diskriminierung bleibt eine Realität für viele Menschen mit Migrationsbezug – auch im Gründungskontext. Sie kann innovative Ideen bremsen oder ganz verhindern. Gleichzeitig fehlt es an positiven Erzählungen.

Handlungsempfehlung

4. Netzwerke stärken und öffnen

Branchennetzwerke und Veranstaltungen sind wichtige Ressourcen – aber Menschen mit Migrationsbezug bleiben hier oft unterrepräsentiert.

Handlungsempfehlung

Zum Weiterlesen

[1] Schoonjans, Eline, Elisa Rodepeter und Hanna Hottenrott (2025). Innovatives Gründen durch Menschen mit Migrationsbezug. Bertelsmann Stiftung.

[2] Liebig, Thomas und Helen Ewald (2023). Deutschland im internationalen Wettbewerb um Talente: Eine durchwachsene Bilanz. Policy Brief Migration 03.2023. Bertelsmann Stiftung.

Weitere Quellen

[3] Startup Verband, und Friedrich Naumann Stiftung (2023). Migrant Founders Monitor 2023.

[4] Startup Verband, und Stepstone (2024). Internationale Talente als Wachstumsfaktor. Skalierung in Startups und Scaleups.

[5] bitkom (2024). „Rekord-Fachkräftemangel: In Deutschland sind 149.000 IT-Jobs unbesetzt“. Pressemitteilung.