#05

Synergien nutzen - Impact stärken, Vielfalt steigern

Impact Entrepreneurship zielt darauf ab, Unternehmertum als Mittel zur Lösung sozialer und ökologischer Herausforderungen einzusetzen. Ob als etabliertes Sozialunternehmen oder als Startup, Impact-Unternehmen entwickeln nachhaltige Geschäftsmodelle und leisten mit sozial-ökologischen Innovationen einen wichtigen Beitrag zur Transformation. Insgesamt sehen sich laut Startup Monitor 2024 45,6 Prozent der Gründenden im Bereich Social Entrepreneurship und rekordverdächtige 48,1 Prozent rechnen sich der Green Economy zu – Tendenz steigend.

Impact und Vielfalt als Tandem

Darüber hinaus sind Impact-Unternehmen häufig diverser als andere Unternehmen. Zusammengedacht haben Impact und Inclusive Entrepreneurship absolutes Dream-Team-Potenzial, können diese Ansätze doch dazu beitragen, traditionelle Wirtschafts- und Gesellschaftsmodelle zu hinterfragen und nachhaltigere, gerechtere Alternativen zu schaffen. Doch mangelt es in Deutschland immer noch an den richtigen Rahmenbedingungen.

Zersplitterung und mangelnde Sichtbarkeit begrenzen Potenziale – Zahlen, Potenziale, Herausforderungen

In der öffentlichen Wahrnehmung werden Impact-Unternehmen häufig als Teil einer gesamtwirtschaftlichen Nische gesehen, aus der es herauszutreten gilt. Trotz erster Ansätze aus Politik und Wirtschaft fehlt es an systematischen Strukturen, die den Sektor bündeln und stärken könnten. Mangelnde Klarheit über Eigenschaften und Wirkung schmälern seine gesellschaftliche Wirkungskraft und hindern die volle Ausschöpfung des Synergiepotenzials von Impact und Diversität. Auch wenn Vielfalt innerhalb des Impact-Sektors überdurchschnittlich ist, bleibt sie ausbaufähig. Zahlreiche Netzwerke und Gründer:innen-„Bubbles“, die oft entlang von Diversitätsdimensionen fragmentiert sind, verdeutlichen den Handlungsbedarf.

Unklare Begrifflichkeiten erschweren die Positionierung

Begriffe wie Impact und Social Entrepreneurship, Sozial- oder sozialinnovative Unternehmen, Social Business oder Social Startups werden oft gleichgesetzt, obwohl sie jeweils unterschiedliche Schwerpunkte der Organisationen widerspiegeln. So ordnen sich teilweise Unternehmen, die lediglich ESG-Standards erfüllen, fälschlicherweise dem Impact-Sektor zu, während andere sich ihrer Zugehörigkeit nicht bewusst sind. Impact Entrepreneurship geht über klassische Nachhaltigkeitskriterien hinaus und fokussiert sich auf sozial-ökologische Wirkung mit systemtransformierendem Potenzial. Dabei können die Geschäftsmodelle sowohl profitorientiert als auch gemeinnützig sein. Die Begriffsverwirrung fragmentiert jedoch den Sektor und erschwert die klare Positionierung von Impact-Unternehmen. Eine präzisere Definition von Impact Entrepreneurship ist dringend erforderlich, um die Wirkung dieses Sektors besser zu verstehen, sichtbar zu machen und zu fördern und um die klare Positionierung von Impact-Unternehmen zu erleichtern.

Fragmentierung der Impact Entrepreneurship Landschaft

Über die Fragmentierung durch begriffliche Unsicherheiten hinaus ist die Impact-Szene in zahlreiche, teils voneinander isolierte Netzwerke und Initiativen zergliedert. Auf der einen Seite existieren regionale und nationale Plattformen, die spezifische Unterstützungsangebote für Impact-Unternehmen bereitstellen. Auf der anderen Seite gibt es zahlreiche Organisationen, die sich auf bestimmte Zielgruppen fokussieren, wie etwa Frauen oder Menschen mit Migrationsbezug. Diese Vielzahl an Netzwerken und Initiativen führt zu einer Fragmentierung des Sektors, die die klare Positionierung von Impact-Unternehmen erschwert.

Mangelnder Stellenwert von Impact in der Politik

Der hybride Charakter von Impact Entrepreneurship, der gesellschaftlichen Selbstzweck und transformatives Potenzial mit unternehmerischem Handeln verbindet, wurde von der vorherigen Bundesregierung mit der im September 2023 gelaunchten Strategie für soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen erstmalig von der Politik anerkannt. Allerdings ist unklar, wie der Sektor über das Jahr 2026 hinaus gezielt weiter gefördert wird. Im Koalitionsvertrag wird er nicht mehr als eigenständiges Politikfeld erwähnt. Dies lässt vermuten, dass die Förderung sozialer Innovation weiterhin parallel zu Gründungsförderung und unter unterschiedlicher Federführung laufen werden, was Synergien im Sektor einschränkt. Zudem haben bisher nur wenige Bundesländer eigene Strategien zur Förderung von Impact Entrepreneurship entwickelt.

Divers auf vielen Ebenen, aber nicht über alle Dimensionen hinweg

Impact Entrepreneurship fördert Chancengleichheit und Diversität auf mehreren Ebenen - bei Gründer:innen, Mitarbeitenden und Zielgruppen. Der Sektor zeichnet sich durch eine hohe Geschlechterparität aus: Laut dem Deutschen Social Entrepreneurship Monitor 2024 (DSEM) wurden 80,9 % der Impact-Unternehmen von Frauen (mit-) gegründet. Der Altersdurchschnitt der DSEM-Solo-Gründer:innen liegt mit 38 Jahren allerdings deutlich über dem der traditionellen Startup-Gründer:innen.

Diversität innerhalb der Mitarbeitendenschaft ist ein zentrales Thema: 60,5 Prozent der DSEM-Organisationen haben Menschen mit Migrationsbezug im Team. 24,9 Prozent beschäftigen geflüchtete oder asylsuchende Menschen und über die Hälfte hat systematisches Diversity-Management in der Organisation verankert. Hier liegt Potenzial, dass längerfristig auch mehr Menschen mit Migrationsbezug selbst zu (Mit-) Gründer:innen von Impact-Unternehmen werden. Allerdings geben auch 13 Prozent der Impact Unternehmen an, aufgrund mangelnder Erfahrung eher keine Menschen mit Migrationsbezug einzustellen – im Vergleich zu rund 30 Prozent in regulären Unternehmen.

Systematische Verankerung der Themen Diversity, Equity und Inclusion in der Organisation

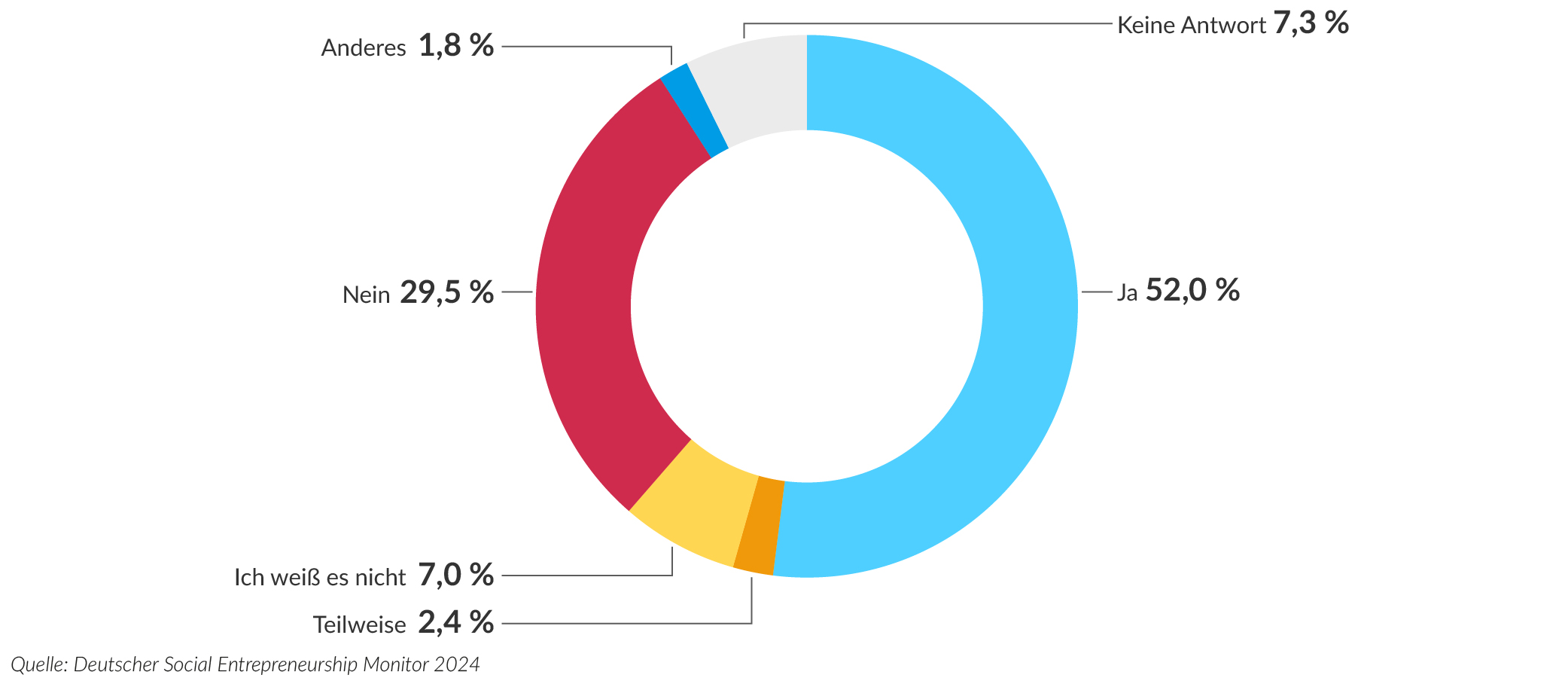

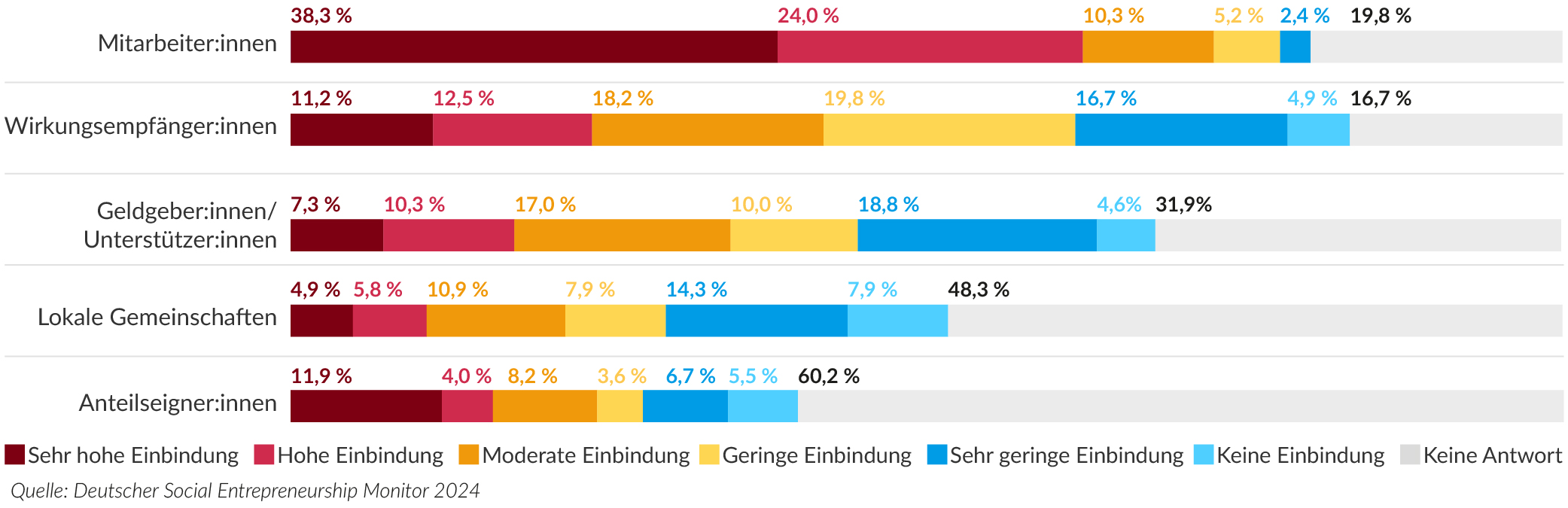

Bei Diversität geht es nicht nur um bloße Vielfalt, sondern auch um das Gefühl von Zugehörigkeit, Wertschätzung und Augenhöhe. So geben über zwei Drittel (72,6 %) der befragten Unternehmen an, Mitarbeitende aktiv in strategische Entscheidungen einzubeziehen, was die Rolle partizipativer Governance und neuer Leadership-Ansätze unterstreicht. Diese Instrumente fördern Empowerment und Teilhabe der Mitarbeitenden.

Einbindung der Mitarbeitenden von Sozialunternehmen in strategische Entscheidungen

Neben der Diversität in Gründer:innenschaft und unter Mitarbeitenden zeigt sich das Potenzial des Sektors auch in der Unterstützung benachteiligter Zielgruppen. Impact-Unternehmen adressieren häufig benachteiligte Gruppen und bieten diesen durch ihr Geschäftsmodell Chancen und Unterstützung. Zu den wichtigsten „Wirkungsempfänger:innen“ gehören laut DSEM Personen mit Migrationsgeschichte (30 %), Personen, die aufgrund ihrer Ethnie oder Religion benachteiligt sind (21 %), Personen mit Fluchthintergrund und Asylsuchende (20%) sowie Kinder und Jugendliche im Allgemeinen (41%). Impact-Unternehmen bieten diesen Gruppen nicht nur Unterstützung, sondern auch Chancen, was den Beitrag des Sektors zur sozialen Gerechtigkeit und Integration unterstreicht.

Finanzierung und Förderung bleiben lückenhaft und unzureichend

Knapp 43 Prozent der im DSEM befragten Sozialunternehmen sprechen sich für fiskalpolitische Unterstützung vom Staat aus, da gemeinwohlorientierte Ziele oft nicht in bestehende Förderbedingungen passen. Obwohl es Förderprogramme wie „Nachhaltig Wirken“ und „EXIST“ gibt, fehlt eine stärkere Integration von Impact Entrepreneurship in bestehende Förderstrategien. Die neue Regierung schlägt vor, Vermögen auf kontaktlosen Bankkonten zur Finanzierung sozialer Innovation zu nutzen – ein Instrument, dass es nun auszugestalten gilt.

Eine zentrale Herausforderung bleibt die Mobilisierung von privatem Kapital für gesellschaftliche Ziele. Initiativen wie die 2X Challenge, die gezielt Frauen als Unternehmerinnen, Mitarbeiterinnen oder Kundinnen fördern, zeigen dass gezielte Investitionen transformative Wirkung entfalten können, jedoch ist dieser Ansatz in Deutschland noch begrenzt verbreitet. Der Zugang zu Kapital bleibt für Sozialunternehmen, deren Renditen primär gesellschaftlicher Natur sind, weiterhin schwierig, obwohl der Markt für Impact Investing laut Marktstudie der Bundesinitiative Impact Investing weltweit und in Deutschland derzeit noch dynamisch ist.

So geht es aus der Nische, um Synergien nutzen

Für die doppelte Stärkung von Diversität und sozial-ökologischer Innovation im Gründungssystem gilt es, verschiedene Bausteine im Ökosystem anzusprechen:

1. Öffentliche Wahrnehmung: Verständnis für Impact Economy-Potenziale schärfen

In den letzten Jahren ist die Sichtbarkeit sozialer Innovation, gemeinwohlorientiertem Gründen oder nachhaltigkeitsgetriebener Startups Dank wachsender Lehr- und Forschungstätigkeit rund um den Impact-Sektor und erste politische Anerkennung durch die SIGU-Strategie insgesamt gewachsen. Hilfreich wäre auch eine bessere statistische Erfassung des Sektors, wie im Rahmen der SIGU-Strategie erstmalig erkundet. Landesstrategien wie in Sachsen, Hamburg und NRW, starke Interessenvertretungen mit Startup-Verband, SEND e.V., Bundesinitiative Impact Investing oder Phineo unterstützen die Impact Economy, aber ihr Beitrag zu Wohlstand und Diversity will noch explizierter in der Öffentlichkeit erkannt werden.

Handlungsempfehlung

2. Brücken statt Gründungs-Bubbles: Anschlussfähigkeit an Impact Entrepreneurship erleichtern ohne Bedarfe zu verwässern

Zwar haben Bubbles mit Merkmalen wie Identität, Regionalität oder Thematik ihre Legitimation und brauchen auch maßgeschneiderte Unterstützungsangebote. Doch wollen wir eine nachhaltige soziale Marktwirtschaft stärken und Gründen mit Impact als Organisations-DNA zum Standard erheben, so müssen Impact Entrepreneur:innen und ihre Netzwerke, Inkubatoren und Kompetenzen zumindest mit denen der Diversity-Entrepreneur:innen Überschneidungsmomente erleben. Es gilt, die mögliche gesellschaftliche oder ökologische Wirkung auch solchen Gründer:innen vor Augen zu führen, die sich als konventionell betrachten oder zumindest nicht dem Impact Entrepreneurship zugehörig.

Handlungsempfehlung

3. Finanzierung: Förderung von Impact Investments mit Diversity-Fokus

Finanzierungen und Investments für Gründungen mit Wirkung sind herausfordernd. Trotz Dynamik des Impact Investment-Marktes mangelt es auf beiden Seiten an Kompetenzen in Wirkungsmessung und -management. Hier wird der IMMPACT Guide Hilfestellung leisten. Die neue Regierung plant die Aktivierung nachrichtenloser Vermögen zur Förderung sozialer Innovation. Dafür muss nun eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden, an die weitere wirkungsorientierte Instrumente andocken können und in die auch Diversitätskriterien mit einfließen könnten. Neben Wirkungsmessung erhöhen auch Erfolgsgeschichten von diversen Impact Gründer:innen in (Social-, Tech-) Startups die Aufmerksamkeit für die Potentiale von Impact Entrepreneurship in Bezug auf Diversität in Gründungsteams und Zielgruppen.

Handlungsempfehlung

4. Politik: Unterstützung für Missionsorientierung und Auflösung von Silos

Wirkungsmessung und -management für gesellschaftlichen und planetaren Mehrwert müssen in allen gesellschaftspolitischen Bereichen klar definiert werden, mit Fokus auf Diversität als Qualitätskriterium. Hierfür existieren noch keine passgenauen Instrumente und Policies. Die Strategie für Soziale Innovation und Gemeinwohlorientietre Unternehmen war ein Anfang, ihre Zukunft ist zu diesem Zeitpunkt ungewiss. Für unsere Zukunft braucht es eine inklusive und nachhaltige Impact Economy, gespeist vom Ideenreichtum und Engagement der Zivilgesellschaft, jungen Talenten in Tech Startups, Impact-Bildungsinitiativen, Experimenten mit partizipativen Organisationsformen und vielen mehr aus verschiedenen gesellschaftlichen Sektoren.

Handlungsempfehlung

5. Forschung: Gesellschaftlichen Mehrwert von Wirkungs- und Missionsorientierung mit Fokus auf Diversität nachweisbar machen

Die Forschung zum Themenfeld Impact Entrepreneurship ist interdisziplinär aufgestellt und international vernetzt. Hier liegt großes Potenzial, den Mehrwert von Diversität für Impact Entrepreneurship und durch Impact Entrepreneurship, sowie für gesellschaftliche Subsysteme wie die Gründungslandschaft empirisch abzubilden. Gerade auch der internationale Vergleich kann hier von Vorteil sein.

Handlungsempfehlung

Zum Weiterlesen

[1] Kiefl, Sophia, Katharina Scharpe, Arian Ajiri, Jessamine Davis, Liana Heinrich, Martha O. Marik (2024). Deutscher Social Entrepreneurship Monitor 2024. Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland e. V. (SEND).

[2] Bernard-Rau, Brigitte, Timo Busch, Janine Kaiser & Johannes P. Weber (2022). Impact Investing in Deutschland. Marktstudie. Bundesinitiative Impact Investing.

Weitere Bertelsmann-Quellen

[3] Heilig, Birgit und Michael Wunsch (2023). Soziale Innovationen werden Deutschland verändern. Fostering Innovation Blog. Bertelsmann Stiftung.

[4] Eschweiler, Dr. Jennifer und Dr. Philipp Kenel (2025). Social Entrepreneurship: Die Zukunft eines vielversprechenden Ökosystems sichern. Fostering Innovation Blog. Bertelsmann Stiftung.

Weitere Quellen

[5] Biermann, Ulrike, Luise Brenning, Maren Plöger, Henriette Reichwald, Marie-Christin Rische (2025). Studie zur Verbesserung der Datenlage zu Gemeinwohlorientierten Unternehmen in Deutschland. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

[6] Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (2023). Nationale Strategie für Soziale Innovationen und Gemeinwohlorientierte Unternehmen. Die Bundesregierung.

[7] Hirschfeld, Alexander Hirschfeld, Tobias Kollmann, Jannis Gilde, Vanusch Walk und Mia Ansorge (2024) Deutscher Startup Monitor. Bundesverband deutsche Startups.

[8] 2X Challenge. Invest in Women. Invest in the world.

Ansprechpartnerinnen

Dr. Jennifer Eschweiler

Project Manager | Nachhaltige Soziale Marktwirtschaft

Telefon: +49 5241 81-81852

E-Mail: jennifer.eschweiler@bertelsmann-stiftung.de

Cornelia Rittmeyer (Impact)

Senior Project Manager | Nachhaltige Soziale Marktwirtschaft

Telefon: +49 5241 81-81465

E-Mail: cornelia.rittmeyer@bertelsmann-stiftung.de