#03

Ein Ökosystem bauen, das soziale Mobilität fördert

Viele Gründer:innen stammen aus Unternehmer:innenfamilien – erstmals lässt sich dieser Eindruck in Deutschland mit Zahlen belegen. Wie in anderen Berufen dienen oft Familienmitglieder als Vorbilder. Gleichzeitig verspricht Gründer:innentum Unabhängigkeit und Wohlstand. Damit sich mehr Menschen – unabhängig vom Elternhaus – eine Gründung zutrauen, braucht es eine positivere Sicht auf Unternehmer:innentum und niedrigere Einstiegshürden. Das fördert soziale Mobilität und macht den Weg zur Startup-Gründung für alle zugänglicher. Darum geht es in diesem Etappenziel.

Familie hilft, ist jedoch nicht alles entscheidend

Die soziale Herkunft ist seit 2021 die siebte Dimension der Charta der Vielfalt. Sie betrifft uns alle, denn wir werden in eine Familie hineingeboren und durch diese maßgeblich geprägt. Als Querschnittsdimension macht die soziale Herkunft besonders deutlich, wie wichtig es ist, Barrieren für unwahrscheinlichere Entrepreneur:innen abzubauen, damit Gründen für mehr Menschen eine erstrebenswerte Perspektive wird. Insbesondere Startup-Gründungen sind in Deutschland noch viel zu oft davon abhängig, ob es dafür Vorbilder in der eigenen Familie gibt. Aus der Bildungsforschung ist längst bekannt, dass der Zugang zu akademischer Bildung oft über Generationen weitergegeben wird. Ähnliches gilt auch für den Gründungshintergrund. Das schlägt sich wiederum im Habitus von Gründenden sowie in Finanzierung und Zuspruch für das Vorhaben von Gründungsinteressierten nieder. Eine Folge: Auch, wenn die Ambitionen gleich sind, haben es diejenigen mit weniger familiärer Unterstützung schwerer, ihre Gründungsziele zu erreichen.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm? – Zahlen, Potenziale, Herausforderungen

Erstmalig hat die Bertelsmann Stiftung mit der Studie Startups und soziale Herkunft und dem Policy Brief Soziale Mobilität und Gründung Daten zur sozialen Herkunft von Gründer:innen für Deutschland erhoben. Um diese zu ermitteln, sind insbesondere zwei Indikatoren ausschlaggebend: der Bildungshintergrund im Elternhaus (Akademiker:innen vs. Nicht-Akademiker:innen) und der materielle Hintergrund, mit dem ein Mensch aufgewachsen ist. Neben diesen objektiven Kriterien spielt das subjektive Kriterium der wahrgenommenen Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht eine Rolle.

Selbstständige Akademikereltern sind Trumpf

Ein starker Bildungshintergrund wird in Deutschland oft weitergegeben: 85 Prozent der deutschen Startup-Gründer:innen haben einen akademischen Abschluss und das gilt häufig auch für ihre Eltern; so sind 53 Prozent der Väter und 38 Prozent der Mütter Akademiker:innen – gegenüber 18 Prozent in der Gesamtbevölkerung im Alter zwischen 55 und 74 Jahren, wie eine Studie der Bertelsmann Stiftung mit den Startup Verband zeigt. Demnach haben 38 Prozent der Gründer:innen mindestens ein Elternteil, das selbstständig tätig ist oder war. Zudem führten 24 Prozent der Eltern ein Unternehmen mit Angestellten. Diese elterlichen Vorbilder können als Rollenvorbilder und Mentor:innen bei der Gründung eines Startups dienen.

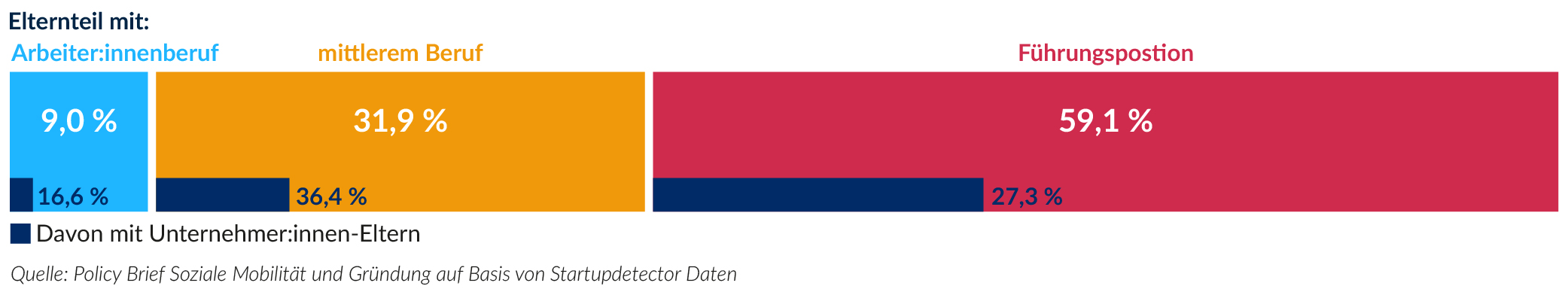

Die Studie zeigt auch, dass Gründer:innen aus Akademiker:innen- oder Unternehmer:innenhaushalten bei ihrer Entscheidung zu gründen häufig familiäre Unterstützung erfahren. Konkret wurden 53 % der Gründer:innen aus Akademiker:innenhaushalten und 65 % aus Unternehmer:innenhaushalten in ihrem Entschluss bestärkt. Trotz fehlender akademischer Vorbildung im Elternhaus haben 84,9 Prozent der Gründer:innen aus nicht-akademischer Herkunft selbst einen Hochschulabschluss – ein Hinweis auf die hohe Bildungsorientierung in der Startup-Szene, die in der dem Policy Brief zugrundeliegende Studie der Universität Hohenheim aufgegriffen werden: Führungspositionen, mittlere Berufspositionen und Arbeiter:innenschicht. Mit mindestens einem Elternteil in der ersten Kategorie wachsen 59,1 Prozent der Neugründer:innen in Deutschland auf, 31,9 Prozent entfallen auf Gründer:innen mit mindestens einem Elternteil aus mittleren Berufspositionen und nur 9 Prozent haben Eltern aus der Arbeiter:innenschicht.

Verteilung der Berufe der Eltern von Gründer:innen

Gründer:innentum als Vehikel für soziale Mobilität

Trotzdem attestieren Startup-Gründer:innen mehrheitlich, dass der soziale Aufstieg als Gründer:in durch eigene Kraft in Deutschland möglich ist. 14,5 Prozent sehen hohe oder sehr hohe Aufstiegschancen. Nicht selbst beeinflussbare Faktoren wie Erbe, Prägung durch Eltern, Vorurteile und Diskriminierung und selbst beeinflussbare Faktoren wie harte Arbeit, eigene Anstrengung, Talente und Fähigkeiten werden sind unterschiedlich gewichtet. 78,5 Prozent der Gründer:innen empfinden selbst beeinflussbare Faktoren bei Unternehmensgründungen wichtig bis sehr wichtig für den sozialen Aufstieg, im Vergleich zu nur 25,2 Prozent bei den nicht beeinflussbaren Faktoren.

Viele Gründer:innen sehen sich als soziale Aufsteiger:innen. 41 Prozent der Befragten berichten von Aufstieg im Vergleich zu ihrer Kindheit, 19,6 Prozent berichten von sozialem Abstieg. Beim Rest verändert sich die empfundene Schichtzugehörigkeit nicht. Der wahrgenommene Aufstieg gilt insbesondere für Gründer:innen aus der Arbeiter:innenschicht (83 %) und aus Familien mit unterdurchschnittlichem Einkommen (74,2 %). Hingegen berichten nur 14,3 Prozent der Gründer:innen aus Familien mit überdurchschnittlichem Einkommen von Aufstiegserfahrungen und 36,1 Prozent von sozialem Abstieg. Unabhängig von der sozialen Herkunft: 64 Prozent der Gründer:innen aus der Arbeiter:innenschicht bzw. 70 Prozent der Befragten aus Familien mit überdurchschnittlichem Einkommen möchten ihr Unternehmen zu einem erfolgreichen Exit führen.

Elterliche Erfahrung hilft bei Finanzierung

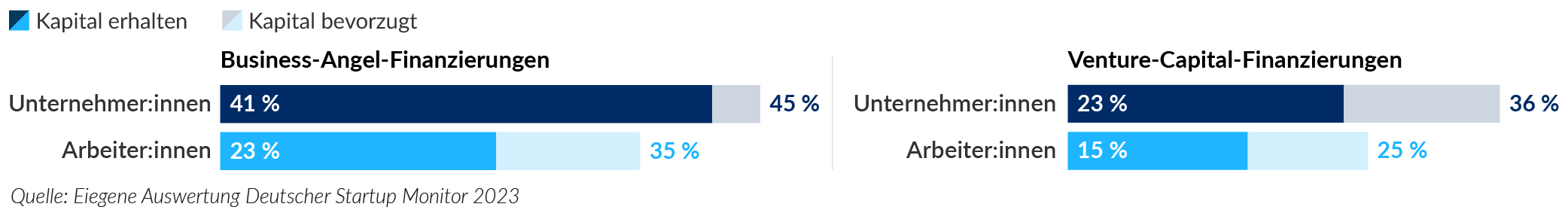

Beim Unternehmensaufbau von besonders innovativen Unternehmen zeigt sich wiederum ein Vorteil für Gründer:innen mit Unternehmer:inneneltern: Sie sammeln häufiger als Gründer:innen aus Arbeiter:innenfamilien externes Kapital ein (63 vs. 46 %) - für Startups besonders wichtig, weil es als Grundlage für Produkt- und Serviceentwicklung dient. Stammt es von Business Angeln, geht es oft mit weichen Faktoren wie Kontaktanbahnung, Netzwerken und Branchenkenntnissen einher und erleichtert den Zugang zu Wagniskapitel für den nächsten Wachstumsschritt. Hier sind Gründer:innen aus Unternehmer:innenfamilien weitaus erfolgreicher als solche aus Arbeiter:innenhaushalten (41 vs 23 %). Dementsprechend streben Letztere auch seltener Venture Capital an. Eine Folge: Startups, die wenig externes Kapital aufnehmen, wachsen langsamer, wie sich unter anderem an der Zahl der Mitarbeiter:innen festmachen lässt.

Angel und Venture Capital nach Teilgruppen

So können wir soziale Mobilität im Gründungsgeschehen fördern

Startup-Programme mit Diversitätsfokus richten sich in Deutschland fast ausschließlich an Frauen und Menschen mit Einwanderungserfahrung. Die multidimensionale Wirkung der sozialen Herkunft läuft versteckt im Hintergrund bei Gründungsvorhaben mit. Ihr einen höheren Stellenwert einzuräumen ist nicht nur wichtig für mehr innovative Gründungsförderung. Möglicher sozialer Aufstieg ist ein zentrales Motiv für Unternehmensgründung - und damit der Wunsch nach Teilhabe an Wirtschaft und Gesellschaft durch eigene Tätigkeit.

1. Sichtbarkeit sozialer Aufsteiger:innen und wachstumsorientierte Gründung fördern

Nur drei Prozent aller im Handelsregister eingetragenen Neugründungen sind Startups. Menschen aus einkommensschwachem Elternhaus wählen laut bisheriger Evidenz häufiger prekäre Formen der Solo-Selbständigkeit, die ihren sozioökonomischen Status reproduzieren. Hier gilt es, besser über Möglichkeiten zur wachstumsorientierten und innovativen Gründung zu informieren. Zudem müssen mehr Gründer:innen als Vorbilder sichtbar werden, für die der Aufstieg durch Gründung gelungen ist und die zeigen, dass sich das Wagnis lohnt.

Handlungsempfehlung

2. Förderprogramme für Nicht- und Spätakademiker-Gründer:innen aufsetzen

Die Förderlandschaft für Unternehmensgründungen ist an Universitäten ausgeprägter als an Hochschulen und nicht akademischen Einrichtungen. Für diejenigen, die den Schritt von der Ausbildung oder der abhängigen Beschäftigung in die Gründung eines Startups gehen möchten, besteht weniger Spielraum. Das etwas höhere Lebensalter von Neugründer:innen mit Aufstiegserfahrung legt den Schluss nahe, dass durch späteren Studieneinstieg oder vorausgegangene abhängige Beschäftigung hier Menschen angesprochen werden müssen, die sich nicht in einem linearen Bildungserwerbsverlauf befinden.

Handlungsempfehlung

3. Bewusstsein auf allen Ebenen für die Bedeutung der sozialen Herkunft schaffen

Wissenschaftliche Erkenntnisse sind ein erster wichtiger Schritt für evidenzbasierte Entscheidungsfindung. Beide Studien der Bertelsmann Stiftung zu sozialer Herkunft und Mobilität zeigen, dass sozialer Aufstieg durch Gründer:innentum möglich ist. In einer zunehmend polarisierten und auseinanderdriftenden Gesellschaft ist es besonders wichtig aufzuzeigen, wie durch eigene Leistungen Barrieren überwunden werden können. Die Wissenschaft kann hier wichtige Beiträge leisten.

Handlungsempfehlung

Zum Weiterlesen

[1] Hirschfeld Alexander, Jannis Gilde, Vanusch Walk und Mia Ansorge (2024). Start-ups und soziale Herkunft – Was Gründer:innen prägt und antreibt. Bertelsmann Stiftung.

[2] Brändle, Leif und Julia Scheerer (2025). Soziale Mobilität und Gründung. Soziale Herkunft als Diversitätsdimension bei Unternehmensgründungen. Policy Brief Nachhaltige Soziale Marktwirtschaft 01-2015. Bertelsmann Stiftung.

Weitere Bertelsmann-Quellen

[3] Ahlatçı, Erdal Uğur (2018). Du bist – wie Du isst. Fostering Innovation Blog. Bertelsmann Stiftung.

[4] Aschmeier, Caro (2024). Startup-Gründung: Eine Geschichte von Mut, Resilienz und einem Quäntchen Glück. Fostering Innovation Blog. Bertelsmann Stiftung.

[5] Linke, Michael (2024). Warum ich mit einem Start-up sozialen Aufstieg ermöglichen will. Fostering Innovation Blog. Bertelsmann Stiftung.

[6] Tumay Mert und Emel Tumay (2024). Wir Kinder sollten es mal besser haben. Fostering Innovation Blog. Bertelsmann Stiftung.